Deux chorégraphies du Sankofa Danzafro (Colombie), directeur et chorégraphe Rafael Palacios, au Théâtre de la Ville/Théâtre des Abbesses.

Sankofa, du nom de la compagnie, signifie retour aux sources dans le langage akan du Ghana, revenir sur ses racines pour inventer le présent et avancer vers l’avenir avec une forte dose de créativité. Son symbole est un oiseau mythique. Rafael Palacios qui a créé la compagnie en 1997 est entré dans la danse avec ce cahier des charges. Il fait voler les danseurs, tous noirs de peau, entre passé et présent, entre terre et ciel. Son travail s’inscrit en lien avec l’oubli des populations noires issues des esclaves fugitifs des plantations de café et des mines d’or, majoritaires au Chocó, département situé au nord-ouest du pays ayant un accès sur les deux océans, Pacifique et Atlantique. L’abolition de l’esclavage en Colombie le 21 mai 1851 avait ouvert sur une guerre civile où les grands propriétaires terriens et les esclavagistes, soutenus par les conservateurs, s’étaient révoltés.

Les deux chorégraphies portées par la compagnie Sankofa Danzafro, de facture différente, sont présentées à Paris par le Théâtre de la Ville qui a organisé pour elle une tournée * : La Ciudad de los Otros, présentée dans le cadre de la commémoration de l’abolition de l’esclavage, en 2021, en Colombie, parle d’altérité et d’univers urbain ; La Mentira Complaciente puise au plus profond des racines africaines. Les deux chorégraphies signées de Rafael Palacios sont d’une grande force et dégagent une superbe énergie.

Dans une scénographie composée de chaises disposées de manière très élaborée qui pourrait évoquer le métro, sont installés danseuses et danseurs, une quinzaine, poing levé. C’est la première image-force de La Ciudad de los Otros/La Ville des Autres. D’autres viendront, figures de contestation sourde rythmée par des chants et percussions qui accompagnent les gestes et mouvements chorégraphiques, chargés et profonds. Un chant choral suivi d’un chant solo plein de nostalgie traversent la scène. Des guirlandes de CD suspendus forment un rideau de fond et apportent leur réverbération. Les femmes portent des pantalons couleur caramel et chemises écrues, des cravates bordeaux, les hommes des pantalons anthracite et chemises claires, des cravates noires. Tous s’avancent en ligne, face au public, dans leurs identités et morphologies multiples. Ils questionnent, dans leur corps, avec maîtrise e et souveraineté.

Le geste chorégraphique collectif raconte une histoire, la leur, et croise des solos, duos et trios de danseurs qui sortent du groupe pour une interprétation forte et empreinte de sensualité. Les chaises se déplacent et nous transportent aussi dans une usine, tous contremaîtres, tous inspecteurs, chacun semblant épier l’autre. Soudain ils disparaissent, se cachant sous les chaises et pris de tremblements. Il y a de la gravité, des suppliques, des mouvements de foule puissants et décalés, de l’incertitude. Douceur et violence se mêlent, ondulations et altercations. L’un est prisonnier, tous le portent et marchent sur la ville, il devient l’élu.

Puis tous s’étendent sur le sol et forment un soleil, jusqu’à s’anéantir. Une lumière rouge emplit le plateau, sorte d’enfer à la Dante. Chacun se présente dans un rectangle de lumière et se déploie, ouvrant des ailes d’oiseau migrateur. Le rythme monte et s’endiable jusqu’au mouvement d’ensemble final. La Ciudad de los Otros a été créée dans le cadre de la commémoration de l’abolition de l’esclavage en Colombie, avec le soutien de la mairie de Medellin et de la Maison de l’Intégration afro-colombienne. La mobilité et l’expressivité des corps, marquent le spectacle.

La seconde pièce, La Mentira Complaciente/Le Mensonge complaisant, reprend le thème de la population noire longtemps gardée sous silence alors que la Colombie compte, après le Brésil, le nombre le plus important d’Afro-descendants. Loin de tout exotisme, ce spectacle parle des racines. « Nous dansons pour montrer comment la communauté afro-colombienne réussit à se souder, comment elle trouve le courage de continuer à vivre et la force nécessaire pour revendiquer sa place dans le monde » dit le chorégraphe. Trois percussionnistes accompagnent les danseurs avec des instruments comme la tambora frappée avec des baguettes, la guacharaca fabriquée à partir de troncs de petits palmiers., les bâtons de pluie, maracas, crécelles, la marimba sorte de balafon africain appelé le piano de la forêt. Les danseurs montent du fond de scène fermé d’un rideau de fils de chanvre, au début lentement, comme dans un rituel, jusqu’à l’avant-scène, puis repartent en marche arrière, face au public, en duo, trio ou groupe, les percussions les rattrapent, le rythme se déplie et s’étend, s’accélère. Les musiciens stimulent les danseurs jusqu’à la transe, parfois s’en approchent. Une femme se trouve prisonnière dans des liens qui l’entravent, sacrifiée, les yeux sont baissés. Un homme l’en délivre, habillé de rouge et l’élève au rang de déesse, la danse entre dans un rythme effréné et la mobilité absolue des pieds et des bras. Une autre apparaît, vêtu de chanvre, référence au pagne, cliché s’il en est. Un musicien-narrateur porte le récit au micro. Danseurs et danseuses en ligne montent et descendent le plateau en regardant droit devant, ils sont mis aux enchères. Les pesos défilent, les prix montent. Comme des éperviers en vol ils sont vendus par adjudication, espace-temps fort de la chorégraphie. Des moments de calme s’intercalent aux moments rythmés, les danseurs tournent sur eux-mêmes, marchent et sautent, réalisent de savantes pirouettes. Puis ils font cercle, autour d’une élue qu’ils choisissent et placent au centre, image d’espérance.

Les veillées funèbres des esclaves africains se faisaient au son des tambours avant de se métisser aux cultures locales. Le mot cumbia même – cri de la fête du tambour – emblématique de la Colombie, serait un mot de la langue bantoue à partir des rythmes et des danses de Guinée Équatoriale. Les chants nommés areítos, qui signifie danser en chantant, raconte l’histoire de leur groupe ethnique. Le vallenato, autre style musical colombien de métissage, syncrétisme entre traditions et rythmes indigènes, africains et espagnols, en est une autre figure.

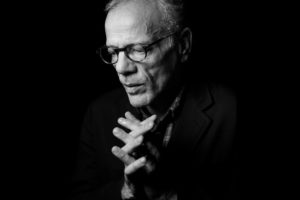

Artiste militant défendant depuis vingt-cinq ans par la danse la diversité des cultures et le savoir ancestral, l’égalité des chances et la justice sociale, danseur lui-même et chorégraphe, Rafael Palacios s’est formé en Afrique et en Europe auprès de grandes figures chorégraphiques, dont Germaine Acogny et Irene Tassembedo. Il a été directeur artistique des spectacles de danse organisés lors du Sommet des Amériques, à Cartagena de Indias, ainsi que chorégraphe de la cérémonie d’ouverture des Jeux mondiaux de Cali en 2013. Il travaille à Medellín et est chorégraphe associé au Centre de la Danse de Valle Cauca La Licorara, à Cali.

Rafael Palacios s’est vu décerner le Prix national des Arts attribué par l’Université d’Antioquia, pour La Ciudad de los Otros, en 2018, par ailleurs, La Mentira Complaciente a reçu la bourse de création du ministère colombien de la Culture, en 2019. Il met en exergue l’énergie collective de la compagnie en même temps que l’identité de chaque danseur et construit une dramaturgie dans laquelle l’altérité est au cœur du sujet, servie par l’ardeur et le geste portés par tous et chacun.

Brigitte Rémer, le 31 mars 2024

Avec Yndira Perea, Camilo Perlaza, Vanesa Mosquera, Diego de los Ríos, Piter Angulo Moreno, Liliana Hurtado, Armando Viveros, Raitzza Castañeda, Estayler Osorio, Andrés Mosquera, Maryeris Mosquera et les musiciens Gregg Anderson Hudson, Jose Luna Coha, Feliciano Blandón Salas. Lumière, scénographie et direction technique Álvaro Tobón – costumes pour La Ciudad de los Otros, Rafael Palacios – costumes pour La Mentira Complaciente, Diana Echandia.

Du 20 au 23 mars 2024 à 20h, jeudi à 14h30, La Ciudad de los Otros et du 26 au 29 mars 2024 La Mentira complaciente, au Théâtre de la Ville/Théâtre des Abbesses, rue des Abbesses. 75018. Paris – métro : Abbesses, Pigalle – site : theatredeleville-paris.com – tél. : 01 42 74 22 77 – Tournée 2024 organisée par le Théâtre de la Ville* : 8 mars Girona Municipal Theatre, Gérone, Espagne – 9 mars Festival Dansa Metropolitana, Barcelone – 12 au 16 mars Maison de la Danse, Lyon – 2 avril Château-Rouge, scène conventionnée d’Annemasse – 5 et 6 avril Pavillon Noir / Ballet Preljocaj, Aix-En-Provence – 13 et 14 avril Auditorio de Tenerife, Espagne.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.